『リアル鬼ごっこ』のバスが真っ二つになったのはなぜ?衝撃シーンの謎と理由を徹底解説!

「リアル鬼ごっこのバスが真っ二つになるってどういうこと?」「なにが起きたのか意味が分からない」――映画を観た人の多くがそう感じたはず。

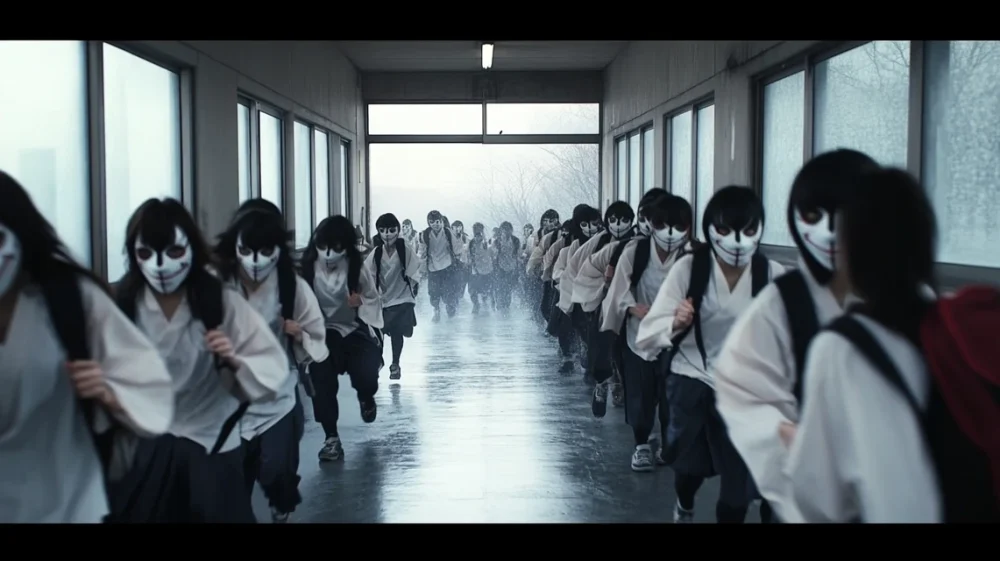

2015年の園子温版『リアル鬼ごっこ』の冒頭で描かれる、修学旅行バスが唐突に上下に切断される衝撃シーンは、視覚的にも内容的にも強烈なインパクトを残しました。

本記事では、そのシーンがなぜ起きたのか、風の正体や世界観とのつながり、そして監督が込めたメッセージまで、徹底的に解き明かします。

- バスが真っ二つになる理由と仕組み

- あの「風」は何だったのか?

- 園子温監督が描いた社会風刺の演出意図

- 鬼の正体や“佐藤”が狙われる意味

- 他にもある?バスが切断されるホラー演出との比較

- ネタバレ込みで見るリアル鬼ごっこの全体像

バスが真っ二つになったのはなぜ?リアル鬼ごっこの謎を解明!

バスが真っ二つになるのは、風という見えない暴力の象徴的演出。- 理不尽な死が突然訪れる社会の病理を示すメタファーとして描かれている。

- 女子高生たちは記号化された存在で、命の軽視や女性の消費を風刺している。

- 鬼は姿を持たず、抽象的な不条理の象徴として描かれている。

- 園子温監督は説明を排除し、観客に“理解できない怖さ”を突きつけている。

『リアル鬼ごっこ』でバスが真っ二つになるのは、“風”という正体不明の力を通じて、現代社会の見えない暴力や理不尽な死、女子高生の記号化といった問題を象徴的に描いた演出であり、監督が社会風刺と問題提起を込めた強烈なメッセージシーンです。

『リアル鬼ごっこ』でバスが真っ二つになった本当の理由とは?超自然現象と現代社会への風刺を読み解く

映画『リアル鬼ごっこ』(2015年・園子温監督版)の冒頭で描かれる「修学旅行バスが真っ二つになる」シーンは、観客に強烈な衝撃を与える一方で、「なぜこんな現象が起きたのか?」という疑問を抱かせる象徴的な演出です。

物理法則を無視したような“見えない力”が、バスと乗客の身体を上下に切断する異常事態。

このシーンには、物語の導入以上に深い意味が込められていると考えられます。

作中ではこの現象について、明確な説明は一切ありません。

見えない“風”のような何かが一瞬でバスの上半分と人々の上半身を吹き飛ばします。

武器や加害者の姿もなく、ただ静かに、しかし確実に「死」が訪れる。

主人公ミツコだけが助かったのは、ペンを拾おうとしゃがんでいたことで、偶然にも風の軌道を逃れたからです。

この“偶然の生存”が、まさに映画全体のテーマである「理不尽な選別」を象徴しています。

この“風”の正体は劇中で明かされることはなく、観客に解釈が委ねられています。

一部では「かまいたち」や「超常的な風」とも言われていますが、本質的には“見えない暴力”です。

物語を通してこの風は、学校、街中、結婚式場など様々な場所で繰り返し登場し、まるで「逃げ場のない不条理」を突きつけてきます。

私自身、このシーンを初めて見たとき、ただのホラーではなく、強烈な社会批評を感じました。

特に印象的だったのは、女子高生たちが何の理由もなく、無個性のまま、まるで“商品”のように次々と命を奪われていく描写です。

これは現代社会が“女子高生”という存在を消費の対象として扱い、個人性や人間性を見失っていることへの風刺とも捉えられます。

また、この“風”は現代に蔓延する「目に見えない暴力」──たとえばSNSの誹謗中傷、ジェンダー格差、同調圧力など──を象徴しているようにも思えます。

誰かに傷つけられたという感覚がないまま、いつの間にか人生を削られていく、そんな“静かな暴力”がこの風に重なります。

さらに物語終盤で明かされる「ゲームの世界」「未来人の娯楽装置」という設定に照らし合わせると、あのシーンも“誰かに見られていることへの無力感”を描いていると考えられます。

理不尽な死も偶然の生も、すべては外部の存在に操作されている。

観客は、その「神のような存在の視点」に否応なく巻き込まれるのです。

まとめると、バスが真っ二つになる理由は、作中では「謎の風」という超自然的な現象によるものとされますが、実際には現代社会の“理不尽さ”や“抑圧”“消費される個人”“目に見えない暴力”“命の軽視”といった、複合的なメッセージを内包する象徴的なシーンです。

あの瞬間、観客はただの映画を見ているのではなく、“社会そのものの構造”を突きつけられているのかもしれません。

突如現れる“謎の風”の正体とは?

このバス切断を引き起こした“見えない存在”は、ファンの間で「謎の風」と呼ばれています。

映画内では、この風がどこから来たのか、どうして起こるのか、なぜ選ばれた人物を切断するのか、まったく語られません。

劇中ではバスの次に、教師が教室内で突然真っ二つになり、ドレスショップでは服を選んでいる女性が上下に裂かれるなど、“風による切断”は繰り返し登場します。

この風の正体については、いくつかの考察が存在します。

一つは“風=社会的抑圧や怒りの象徴”という説。

つまり、見えないけれど私たちに常に吹きつける“圧力”が、ある臨界点で暴力として現れたという読み方です。

もう一つは、“風=理不尽な運命や死神のような存在”という視点。

死は予告なしに、理屈なしに、誰のもとにも平等に訪れる──そういう意味で、風は「死の擬人化」だとする声もあります。

個人的には、園子温監督があえて説明を排除している点に、非常に意図的な不気味さを感じました。

なぜなら、私たちが本当に怖いと感じるのは「理解できないもの」だからです。

ゾンビや殺人鬼には対処法がありますが、“風”には防ぎようがない。

目に見えず、突然現れ、問答無用で人を真っ二つにしていく存在に、誰も抵抗できない。

この“逃れられなさ”こそが、リアル鬼ごっこの最大のホラーだと思います。

園子温監督が込めた演出意図と社会風刺のメッセージ

園子温監督は、原作のストーリーから大きく逸脱し、本作を“現代社会へのメタファー”として再構築しました。

特にバス切断、教師の銃乱射、結婚式での大虐殺といったシーンは、「理不尽な暴力の連鎖」と「女子高生という存在の記号化」を露骨に描いています。

女子高生たちは、この映画の中で“記号”として存在しています。

名前や背景が掘り下げられることなく、制服とセーラー服、無邪気な笑顔、そして無惨な死。

それはまるで、現代のメディアが“女子高生”というイメージを消費している構造そのものです。

そして、その無個性な彼女たちがバタバタと死んでいく様子は、「女性がモノとして扱われる」現実社会への鋭い風刺になっているのです。

園監督は、あえて過激な描写を連発することで、「日常の奥にある異常性」を観客に意識させます。

私自身、バス切断→学校→花嫁衣装と、暴力のスピードが加速していく中で、「これは現実のような“演出された悪夢”だ」と思わずにはいられませんでした。

暴力と支配、抑圧と無力さ、それらを全て象徴的に描いたこの作品は、ホラーであると同時に“問題提起型の社会映画”なのです。

鬼の正体と“佐藤”という名前が持つ意味とは

原作『リアル鬼ごっこ』では、「日本一多い苗字“佐藤”を持つ人々が、国家から命を狙われる」という設定が作品の核でした。

多数派が迫害されるという、逆転の構造が不条理さを際立たせ、「自分が誰であっても理不尽の標的になりうる」という恐怖を提示していました。

しかし、2015年版の映画では、“佐藤”という姓は象徴としてしか登場せず、鬼の正体も「風」や「仮面の男」として描かれる抽象的な存在になっています。

この変更により、“理不尽な暴力が誰にでも降りかかる”というテーマが、より普遍的で個人性のない恐怖として再構築されています。

つまり、現代社会の“匿名性”や“無関心”が、この映画の暴力性の背景になっているのです。

誰が誰を殺したのか、なぜ起きたのか、それは一切明かされない。

ただ、死だけが確実にやってくる。

私は、この“鬼の不在”が映画に独特の空気を与えていると感じました。

「敵が見えない」というのは、どんなホラーより怖いものです。

誰にも名前がなく、理由も与えられない世界。

その中で、私たちは何を信じて生きていけばいいのか――そんな問いが、薄暗い不安として胸に残ります。

「映画がひどい」と感じた人の理由と賛否両論の背景

『リアル鬼ごっこ』(2015年版)が「ひどい」と酷評される理由は、原作との乖離や説明不足、そしてショッキングすぎる演出にあります。

特に原作ファンからは「内容が全く別物になっている」として落胆の声が多く、一方で初見の観客からも「何が起きているのか分からない」「不快だった」という反応が見られました。

この作品は、ストーリーが論理的に展開されるというよりは、次々に異なるシーンがシュールに繋がっていく構成で、観る人によっては「脈絡がない」と感じられます。

女子高生たちの無差別な死、豚の仮面を被った男の暴力、結婚式場での乱闘など、シーンごとに強烈なビジュアルショックがあり、全体としては“夢のような悪夢”を連続的に見せられている印象です。

また、露出や暴力描写が極端に多く、鑑賞環境によっては非常に気まずい空気を生む作品でもあります。

私自身、劇場で観た際に周囲の観客が静まり返っていたのをよく覚えており、「この作品を誰かと観るのは勇気が要るな」と思いました。

ただし、園子温監督の表現意図を理解している一部の観客からは、「現代社会への風刺が効いている」「この不快感こそが狙いだ」と高く評価されることもあります。

結果として、本作は“受け手を強く選ぶ映画”であり、誰にでも刺さるわけではない、強烈な個性を持つ作品だと言えるでしょう。

リアル鬼ごっこの他の衝撃シーンも紹介|真っ二つは伏線か?

冒頭のバス切断シーンはたしかに衝撃的ですが、本作はその後も凄惨な描写のオンパレードです。

- 学校で教師が突然銃を乱射し、教室内の生徒が無差別に撃ち殺されるシーン。

- 花嫁姿の女子高生たちが結婚式場で豚の仮面をかぶった男に襲われるシーン。

- そして何度もミツコたちが命を奪われるシーン

それぞれが容赦なく展開され、観客に一切の安心感を与えません。

これらの場面は決して単発のショック演出ではなく、冒頭の“真っ二つ”の出来事が物語のテンションや世界観を象徴する伏線となっています。

ミツコは、異なる場所・異なる状況に何度も放り込まれ、そのたびに暴力に晒され、生死を彷徨います。

その構造自体が「逃げ場のない鬼ごっこ」であり、理不尽と恐怖のループを演出しています。

私が特に印象的だったのは、川に大量の死体が浮かぶシーン。

これもまた何の説明もなく唐突に現れるのですが、そこにあるのは「この世界では命が軽すぎる」という強烈なメッセージです。

個々の死が“演出の一部”として消費される恐怖、それこそが園子温作品らしい“観客への挑戦”なのかもしれません。

SNSでも話題に|「気まずい」と言われたあの場面とは

『リアル鬼ごっこ(2015)』は、SNSでも「気まずい映画」として広く知られています。

最たる理由は、内容を知らずに恋人や家族と一緒に観てしまった人たちが感じた“居心地の悪さ”です。

突然のスプラッター描写、無慈悲な女子高生の大量死、意味深な性的表現、過激すぎる暴力──そういった要素が一切の前触れなく襲ってきます。

例えば、劇中でミツコたちがブライダル衣装で逃走するシーンでは、純白のドレス姿で血まみれになっていく様子が美と狂気の両面で描かれ、見ている側に強烈な“感情の揺らぎ”を与えます。

これが芸術的だと感じるか、不快だと感じるかは人によって大きく分かれます。

私のSNSタイムラインでも、「付き合いたての彼女と観てしまい気まずすぎた」「家族で鑑賞中に早送りした」「途中で一緒に観るのをやめた」といった“事故報告”が多数流れていました。

ある意味で、本作は“誰と観るかを選ぶ映画”であり、鑑賞前に最低限の情報を把握しておく必要がある作品だと実感しました。

ネタバレ解説|リアル鬼ごっこ全体の流れと結末まとめ

映画の展開は、主人公ミツコがバス事故で生き延びた直後から始まります。

その後、彼女は何の説明もないまま、次々と異なる世界へと放り込まれます。

学校での虐殺、友人の死、花嫁姿での逃走、銃撃戦…と悪夢のような出来事が連続し、彼女は常に命を狙われ続けます。

やがてミツコは、自分が現実世界の存在ではなく、「誰かによって作られたゲームの中の主人公」であることに気づきます。

つまり、彼女の死や行動すべてが“観られるための娯楽”として繰り返されていたのです。

この仕掛けに気づいたミツコは、自ら命を絶つという選択をします。

それは、“作られた世界の中で殺されるのではなく、自分の意思で終わらせる”という抵抗の意思でもあります。

このラストには明確な正解がなく、観客に委ねられた部分が大きいです。

私自身は「誰かに見られ続けることの絶望」と「自分の意志を取り戻す強さ」の両方を感じました。

ハッピーエンドではありませんが、強烈な余韻を残すエンディングです。

Q&A|視聴者の「分からない」に答えます

なぜバスは真っ二つになったの? → 作中では「謎の風」としか描かれておらず、具体的な説明はありません。

これは理不尽や突然の死といった“現代の不安”を象徴する演出です。

鬼の正体は?

→ 原作と異なり、2015年版では鬼は人間ではなく、風や仮面の男など抽象的な存在として描かれます。

正体を明かさないことで「普遍的な恐怖」を強調しています。

なぜ女子高生がターゲット?

→ 女性(特に若い女性)がメディアや社会の中で“消費”される現代構造への風刺です。

彼女たちは記号化された存在として描かれています。

物語のメッセージは?

→ 理不尽な暴力、命の軽視、女性の抑圧、匿名社会の不気味さなど、現代の病理への風刺が強く込められた作品です。

まとめ|バス真っ二つはリアル鬼ごっこの核心だった!

『リアル鬼ごっこ(2015)』におけるバス真っ二つシーンは、単なるショック演出ではなく、映画全体に通じる“理不尽の象徴”として機能しています。

説明のない“風”によって命が奪われる瞬間は、観客に「なぜ?」という問いを強く残し、以後の展開に潜む不安や不条理の土台を築きます。

この作品は、命の価値、個人の尊厳、女性の消費、そして匿名社会の暴力といった現代的テーマを、極端に歪んだ映像表現で突きつけてきます。

誰かと一緒に気軽に観るには向かないかもしれませんが、自分自身の感性や社会認識を試される“挑戦的な一本”として、一見の価値はあると感じました。

- バスが真っ二つになるのは“風”による超常現象で、物理的説明はされていない。

- 主人公ミツコは偶然しゃがんでいたことで“風”を回避し、生き延びた。

- “風”は社会に存在する見えない暴力や理不尽さの象徴として描かれている。

- 物語全体が「選別」や「命の軽視」をテーマとする風刺構造になっている。

- 鬼の正体は不明瞭で、実体のない恐怖や圧力を表す存在として描かれている。

- 女子高生たちは“記号”として消費され、個人性を剥奪された存在となっている。

- 園子温監督は現代社会への怒りや風刺を、過激な演出を通じて表現している。

- 原作とは大きく異なり、映画は“無意味に見える死”を繰り返す構成になっている。

- 最後には「娯楽としての命の消費」や“観られることへの抵抗”が主題となる。

- 賛否両論あるが、受け手の感性を試す強烈なメッセージ映画として評価されている。

『リアル鬼ごっこ(2015)』のバス切断シーンは、単なるスプラッター演出ではなく、作品全体を貫く“理不尽”の象徴でした。

風の正体が語られないのは、まさに現代社会の不可視な暴力を暗喩するため。

女子高生という存在の“消費”や匿名社会の恐怖を描いたこの映画は、観客に深い問いを投げかけます。

不快感すら演出に取り込んだ強烈な問題提起作。

怖さの裏に込められた“意味”に気づいたとき、この映画の本当の怖さと深さが見えてきます。